Legal, illegal, scheissegal?

Nachdem im ersten Teil Ausführungen zum Aufzeichnen von Sendungen ab Fernsehkanälen erfolgten, und wir im zweiten Teil das Streaming abhandelten, geht es im dritten Teil um rechtliche Aspekte, ehe ich im vierten Teil aufzeige, wie Filme aufgezeichnet werden können.

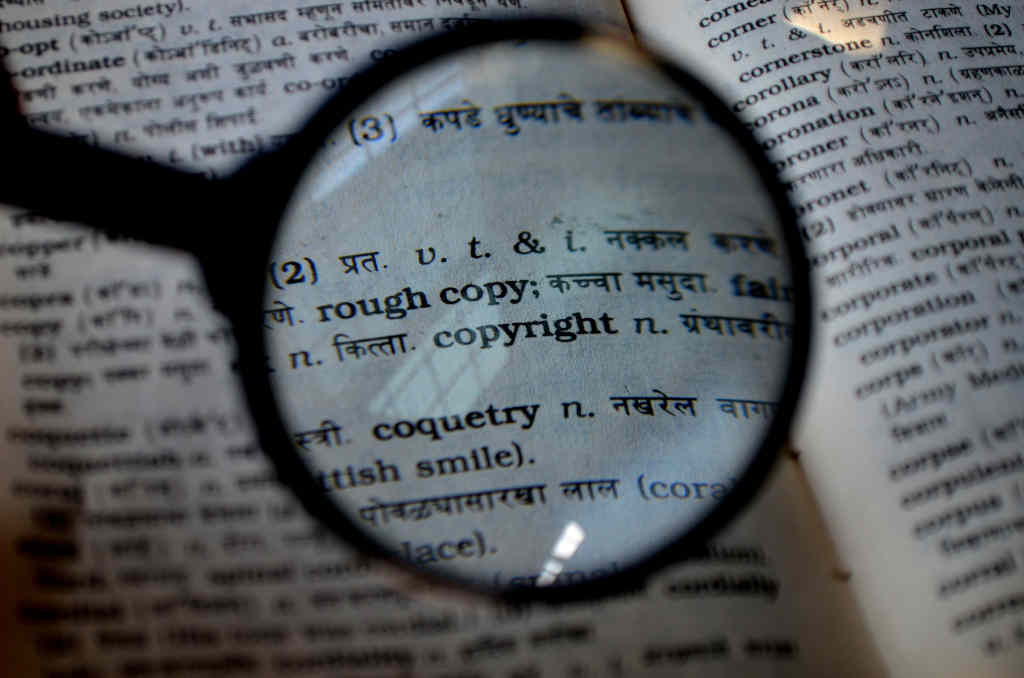

Zugegeben, der obige Titel ist jetzt «reisserisch» gesetzt. Ich denke aber, dass der Titel gut zum Thema passt. Wer als Privatperson Filme sammelt, für den stellt sich genau diese Frage früher oder später ohnehin. Ich bin weder Anwalt und diese Seite ist an sich auch nicht dafür gedacht, derartige Themen abzuhandeln. Jedoch, Filme sind nun einmal Werke, die urheberrechtlich geschützt sind, und darum stellen sich rechtliche Fragen ziemlich zentral, gerade wenn sie gesammelt werden.

Filme werden aber primär auch darum gemacht, damit sie gesehen werden. Filme müssen gar gesehen werden, da es ansonsten recht schwierig sein dürfte, sie überhaupt zu produzieren. Bei der Filmlandschaft «Schweiz» ist es überdies so, dass die meisten Filme wohl öffentliche (mit)finanziert werden, weil ansonsten die Produktionskosten nicht gestemmt werden könnten.

Die zentrale Frage ist nun die, welche Regeln bestehen zwischen Produzenten und Konsumenten? Unbestritten ist, wer Filme öffentlich aufführt, darf dies nur mit der Einwilligung (meist gegen Entgelt) der Rechteinhaber/innen. Als Privatperson erhalte ich meist eine sogenannte Privatlizenz. Damit darf ich einen Film persönlich (oder eben im engsten Freundeskreis) ansehen. Das Schweizer Recht verlangt dabei von den Konsumenten nicht, dass sie quasi nachweisen müssen, dass der Anbieter über die notwendigen Rechte verfügt. In vielen Ländern ist dies anders, dort muss ich als Konsument quasi «nachweisen», dass der Film nicht illegal angeboten wird.

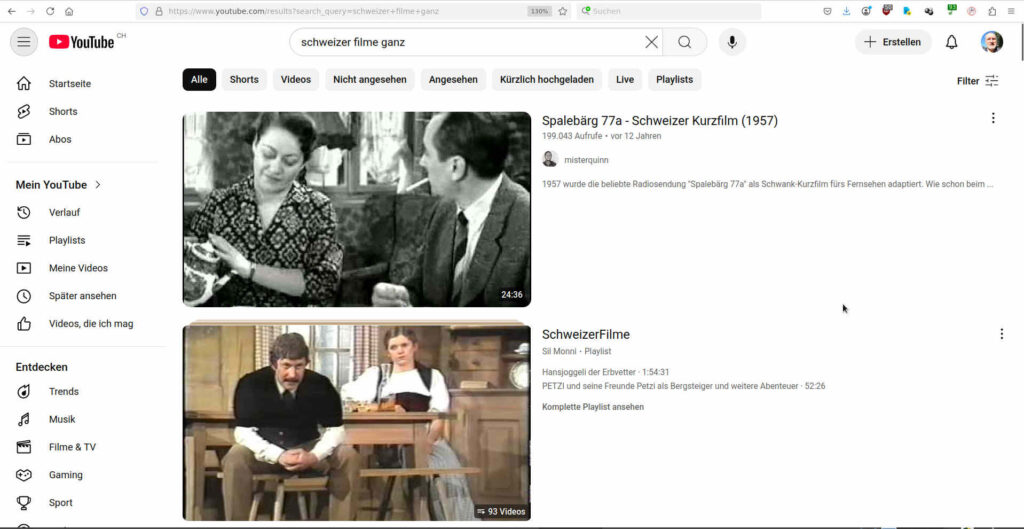

Auf den ersten Blick mag diese Unterscheidung «legal» oder «illegal» einfach erscheinen. Bei genauerer Betrachtung ist dies nicht ganz so einfach. Beispiel: Bei Youtube finden sich viele Filme, wo ich als Konsument zuweilen eher das Gefühl habe, dass die Werke ohne die Einwilligung der Rechteinhaber angeboten werden.

Als Konsument würde ich aber auch argumentieren, dass letztlich der Anbieter dafür zuständig zu sorgen hat, dass keine «illegalen» Inhalte angeboten werden. Schlimmer noch, wenn Werbung von Cola und Co bei Youtube eingeblendet wird, oder wenn ich für das werbefreie Abo gar Moneten entrichte, muss ich dann noch immer bei jedem einzelnen Film abklären, ob ich diesen «legal» ansehen darf oder nicht?

All diese Fragen sind letztlich beim Sammeln in gleicher Weise zentral, wie wenn ich die Filme nur ansehen würde. Denn letztlich «funktionieren» Filme ja nur, weil Bilder festgehalten, kopiert und wieder abgespielt werden können. Spätestens seit die ersten Video-Recorder (Stichwort VHS) aufkamen, konnten Filme recht einfach auch im privaten Rahmen «kopiert» werden. Die Argumentation, dass damals beim Kopieren ein «gewisser» Verlust bestand, erscheint mir nicht zielführend, denn (vielleicht mit Ausnahme einer 8K-Kopie) werden Filme auch heute in reduzierter Qualität angeboten.

Und ich füge hier gerne hinzu, als Privatsammler ergibt es (zumindest für mich) keinen Sinn, Filme nur schon in FullHD, 2K oder 4K-Auflösung zu erfassen, weil der Speicherbedarf einfach zu gross wäre. Der sogenannte «Speicheraufwand» ist immer ein Thema.

So werden heute massenhaft Filmkopien «vernichtet», weil niemand den Aufwand für die Aufbewahrung erbringen kann bzw. will. Ich hatte kürzlich das Vergnügen, der Buchvernissage des Schweizer Filmjahrbuches Cinéma beizuwohnen. Dort schilderten (jetzt etwas gekürzt geschildert) die Erben von Reinhold Manz, dass der ehemalige Arbeitgeber sie vor die Wahl stellte, entweder würden die die alten Rollen abgeholt oder das Material würde vernichtet.

Wiederum vereinfacht ausgeführt, Filme leben solange, wie von ihnen Kopien bestehen. An sich wäre für die Archivierung des Schweizer Films die cinémathéque zuständig. Aber auch deren Kapazitäten sind begrenzt. Und weil ich beim Sammeln von Filmen leider feststellen musste, dass es gerade beim Schweizer Film schwierig bis unmöglich ist, nur schon Werke der 80er-Jahren zu finden, darum habe ich angefangen, sie gezielt(er) zu sammeln.

Nun sind aber auch meine Ressourcen endlich. Gerade am Anfang benötigte ich enorm viel Arbeit, um nur schon einen Film zu finden, geschweige denn eine Privatkopie zu erstellen. So suchte ich z.B. den Film ‹Mann ohne Gedächtnis› von Kurt Gloor über Jahre, obwohl der Film aus dem Jahre 1984 stammt. Kurt Gloor ist jetzt kein unbekannter Name und ein Blick auf die Liste der Schauspieler/innen zeigt ebenfalls ziemlich bekannte Personen:

Kurt Michael König; Lisi Mangold; Hannelore Elsner; Siegfried Kernen; Esther Christinat; László I. Kish; Ursula Andermatt; Guido Bachmann; Rudolf Bissegger; Uli Eichenberger; Tina Engel; Hans Gaugler; Margot Gödrös; Monika Koch; Fritz Lichtenhahn; Bettina Lindtberg; Andreas Löffel; Hanspeter Müller (heute bekannt unter Müller-Drossaart)

Warum sind solche Filme bereits 40 Jahre später faktisch unauffindbar? Und dies obwohl gemäss Medienportal. Einfach damit wir uns richtig verstehen. Ich fand den Film auf keinem Online-Portal und in keiner Bibliothek. Ein Anfrage bei PlaySuisse vor einigen Monaten mündete in der folgenden Antwort (Auszug):

Vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich des Films «Mann ohne Gedächtnis» von Kurt Gloor. Wir haben Ihre Anfrage an unser Content-Team weitergeleitet, das prüfen wird, ob es möglich ist, diesen Titel in unseren Katalog aufzunehmen.

Natürlich ist PlaySuisse.ch nicht für die Archivierung von Schweizer Filmen zuständig. Dennoch erscheint es mir etwas blamabel, dass der Film schweizweit in keiner Bibliothek verfügbar ist. Ich könnte hier gar eine ‹Filmlandschaft ohne Gedächtnis› anprangern.

Dem ist aber nicht so, vielmehr möchte ich dazu aufrufen, Filme auch privat zu «sammeln», gerade damit sie langfristig verfügbar bleiben. Und weil dies auch technisch betrachtet am Anfang nicht ganz so trivial ist, möchte ich im vierten Teil einen Einblick geben, wie es gemacht wird.

Zum Inhalt springen

Zum Inhalt springen